随着电子信息产业迅猛发展,电子产品更新换代加速,由此产生的电子废弃物数量激增,其蕴含的资源价值与环境风险并存。本文聚焦〈电子料的分类与回收利用〉,系统阐述以物质特性为基础的科学分类方法、多元化回收处理技术的优化路径、产业链协同机制的创新实践及政策市场双重驱动力下的行业发展趋势。通过剖析金属材料、高分子聚合物、稀有元素等核心组分的特性差异,探讨碎解分选、化学浸出、生物冶金等关键技术的应用要点,并结合国内外先进案例,揭示构建规模化、智能化、绿色化的电子废料再生体系的关键要素。研究表明,精准分拣、工艺适配与全链条协作是突破当前回收率低、经济效益差的重要途径,数字化溯源技术和循环经济政策的深化实施将为行业注入新动能,最终实现电子垃圾从“城市矿产”到“生态财富”的价值跃升。此文旨在为完善我国电子废物管理体系提供理论参考,助力“双碳”目标下资源的高效循环利用。

一、基于物性特征的材料分级标准

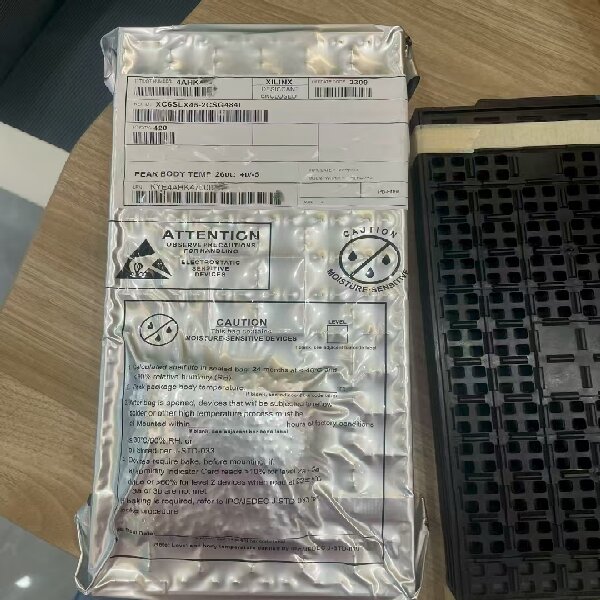

电子设备由复杂的复合材料构成,不同组分的物理性质、化学成分及存在形态差异显著,这决定了其必须采用精细化的分级策略。根据密度、磁性、导电性等基础物性参数,可将电子废料初步划分为金属导体、半导体元件、绝缘基体三大类。其中,印刷线路板(PCB)因含有大量铜箔、焊锡及镀金接插件,成为高附加值金属的主要载体;而显示屏玻璃、电池电极则分别富集铟锡氧化物和锂离子化合物。此类分级需借助X射线荧光光谱仪(XRF)、扫描电镜能谱仪(EDS)等检测手段,快速识别目标物料的空间分布特征。

进一步细化时,需考虑材料的嵌套结构和污染程度。例如,废旧手机主板上的芯片封装层会包裹铅、汞等有害重金属,若直接混入普通金属流,可能导致二次污染。因此,发达国家普遍采用“预拆解+深度分选”模式:人工拆除危险部件后,通过涡电流分选机分离有色金属,再利用静电分选器提纯塑料颗粒。日本索尼公司的实践表明,该流程可使单台设备的贵金属回收率提升至92%,远超传统整体破碎工艺的78%。值得注意的是,柔性电路板(FPC)因含有聚酰亚胺薄膜和微细铜迹线,需采用激光剥蚀等精密技术才能实现有效分离。

当前行业面临的瓶颈在于非标准化产品的兼容性问题。不同厂商的设计差异导致同类设备的可拆卸性和模块化水平参差不齐,增加了自动化分拣的难度。为此,欧盟推行的《废弃电气电子设备条例》(WEEE)强制要求新产品标注关键材料的化学成分标签,配合机器视觉识别系统,显著提高了前端分类的准确性。我国也在《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》中引入类似条款,推动产品设计阶段的可回收性优化。

二、多级联用的资源转化技术路线

针对已分类的电子物料,需匹配差异化的处理工艺以最大化资源产出。对于金属富集体,主流技术包括火法冶金、湿法冶金和生物冶金三种路径。火法冶金适用于处理含铜量高于15%的废电缆,通过鼓风炉熔炼可同步回收金、银等贵金属,但能耗较高且产生二噁英污染物;湿法冶金则采用硫酸-双氧水体系浸出铜粉,配合萃取电积工艺,适合低品位复杂矿料的处理,如从手机充电器中回收钯铂合金。近年来,嗜酸微生物浸出技术取得突破,中国科学院过程工程研究所开发的耐砷菌株,能在常温常压下高效溶解黄铜矿,使镍钴回收率达85%以上。

高分子材料的再生利用更具挑战性。ABS塑料因含有溴系阻燃剂,传统焚烧会产生二恶英,而物理改性后的再生料力学性能下降明显。德国巴斯夫公司研发的化学解聚技术,将聚氨酯泡沫分解为基础单体,重新合成汽车内饰件,使再生利用率从30%提升至70%。对于混杂塑料混合物,荷兰飞利浦工厂采用超临界流体状态分析,精确控制二氧化碳的压力温度参数,实现PET与PC的有效分离,纯度可达99.5%。

稀有元素的定向提取是另一技术高地。废旧锂电池中的钴锂资源回收率直接影响新能源产业的可持续性。宁德时代开发的“定向凝固-梯度淋洗”工艺,通过调整电解液pH值,选择性沉淀磷酸铁锂正极材料,使钴锂综合回收率超过98%。此外,液晶显示器中的氧化铟锡靶材可通过离子交换树脂吸附回收,深圳华星光电的实践证明,该方法较传统酸溶法降低40%的化学品消耗。

三、全产业链协同的创新生态构建

电子废料回收不是孤立环节,而是贯穿产品全生命周期的系统工程。上游制造商应承担“生产者责任延伸制”(EPR),从设计源头植入可拆卸基因。苹果新一代MacBook Pro采用模块化架构,仅需六颗螺丝即可完成主要组件更换,大大便利后期维修与零件复用。戴尔公司建立的全球备件调配中心,将测试合格的二手硬盘改装为监控存储设备,延长使用寿命的同时创造额外价值。

中游回收企业需突破“散兵游勇”式作业模式。苏州工业园区打造的电子废物处置产业园,整合了拆解预处理、危废处置、贵金属精炼等全流程企业,通过共享仓储物流系统,将运输成本降低25%。园区内设置公共检测平台,运用ICP-MS等高端仪器为中小企业提供原料成分分析服务,解决了小微企业技术能力不足的痛点。值得关注的是,京东方建设的面板回收工厂,将报废液晶屏切割成标准模组,经老化测试后供给工业显示领域,形成“产线-终端-返厂”的闭合回路。

下游应用市场培育同样关键。再生铜锭已被纳入上海期货交易所交割品目录,激发了冶炼企业的采购热情。华为数据中心率先试点使用再生铝合金服务器支架,经盐雾试验验证,耐腐蚀性能达到原生材料的95%。更前瞻的探索来自清华大学团队,他们将废旧电容炭化为石墨烯量子点,应用于太阳能电池敏化剂,开辟了电子废物高值化利用的新路径。

四、政策规制与市场机制的双向赋能

有效的制度设计是激活回收体系的引擎。欧盟实施的“谁生产谁回收”原则,要求厂商预付回收保证金,并根据实际回收量返还超额部分。这套机制促使诺基亚等企业主动改进包装设计,使单个手机包装箱重量减轻60%。我国《固体废物污染环境防治法》修订案增设了电器电子类产品生产者责任延伸条款,格力电器据此建立了覆盖全国的逆向物流网络,每年回收旧家电超千万台。

经济杠杆的作用日益凸显。深圳市推出的“以旧换新”补贴政策,消费者交投废旧手机可获得最高500元购机优惠券,带动正规渠道回收量增长3倍。更市场化的手段体现在碳交易领域,每吨再生铜可比原生铜减少2.5吨CO₂排放,参照北京碳交所均价计算,相当于创造80元的环境效益。这种量化激励机制正在倒逼企业优化工艺流程。

技术创新离不开金融资本的支持。国家绿色发展基金重点投向电子废物处理项目,浙江盛唐环保获得的低息贷款使其建成国内首条全自动动力电池拆解线。资本市场也闻风而动,格林美、赣锋锂业等上市公司纷纷布局再生业务,市值合计超千亿元。世界银行发布的《电子废物管理全球追踪报告》指出,中国已成为全球最大的电子废物处理国,年处理量占全球总量的三分之一,这与持续完善的法治环境和市场机制密不可分。

结论

电子料的分类与回收利用是破解“垃圾围城”困局、践行循环经济理念的核心战场。本文通过解析材料分级标准、技术转化路径、产业协同模式及政策市场机制,揭示了构建现代化电子废物治理体系的多维框架。从微观层面的分子识别到宏观层面的产业链重构,从技术创新的单点突破到制度设计的系统优化,每一个环节都关乎着资源的永续利用与生态环境的和谐共生。面对全球每年数千万吨的电子垃圾增量,唯有坚持“减量化、资源化、无害化”三化统筹,强化科技赋能与制度保障,才能将潜在的环境威胁转化为可持续增长的动力源泉。未来,随着人工智能分选技术、区块链溯源系统的深度应用,以及全球碳减排共识的持续推进,电子废物必将从“城市负担”蜕变为“城市矿山”,为人类命运共同体建设提供生动的中国方案。

客服1

客服1